9月22日至23日,由西京学院体育与美育教育中心承办、西安市豫剧团倾情演绎的原创豫剧现代戏《秦豫情》,在京华礼堂连续上演两场。

作为国家艺术基金2016年度舞台艺术创作资助项目、2018年度传播交流推广资助项目及滚动资助项目,该剧以1942年河南移民逃荒陕西的真实历史为背景,通过女主人公小勤近十年的奋斗历程,生动诠释了“扁担精神”的时代内涵与中华大家族的包容力量。两场演出座无虚席,掌声雷动,为西京学院“高雅艺术进校园”活动画上圆满句号。

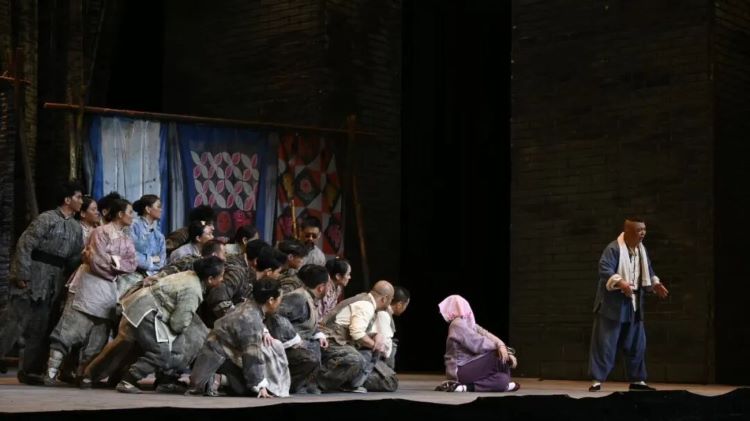

首场演出京华礼堂1300余个座位提前半小时满座,随着苍凉的豫剧梆子声起,“1942年河南大旱连蝗灾,300万人西出潼关逃荒”的历史画卷在舞台铺展,女主人公小勤“一担两筐闯长安”的艰辛历程,从街头乞讨到摆摊谋生,从被歧视到被接纳,近十年悲欢命运牵动全场观众心弦。

9月23日第二场演出热度不减,不少首场未能观看的师生专程到场。演出中,小勤与陕西乡亲从隔阂到互助的温情片段、移民群体用“扁担”挑起生存希望的震撼场景,多次引发全场共鸣,终场时观众起立鼓掌长达5分钟,不少人眼含热泪高呼“再来一个”。

西安市豫剧团王凯团长在演出后表示:“西京师生的热情让我们感动,这不仅是对艺术的认可,更是对‘奋斗精神’的共鸣。

“小勤用扁担挑着孩子和家当赶路的场景,让我想起奶奶常说的‘逃荒时一口吃的分着咽’,太真实了!”外国语学院2024级学生张桐涵在第二场演出后哽咽道,“现在的好日子来之不易,老一辈的‘扁担精神’就该这样代代传。

教务处周李丽老师观看了两场演出,她感慨:“剧中陕西乡亲给逃荒者递热粥的片段,让孩子懂得了‘包容’不是抽象的词。这种用艺术讲历史、用故事传精神的方式,比课堂说教更有感染力。

作为西安市豫剧团与西京学院戏曲文化传承项目的核心实践,本场《秦豫情》专场演出更是双方深度合作的里程碑式成果。自近年6月项目启动以来,双方以“让戏曲活在校园”为目标,特邀梅花奖获得者、一级演员徐俊霞担任客座老师,创新构建以第一课堂为根基、延伸至实践舞台的教学体系——在第一课堂中,通过戏曲理论、基础唱腔与身段等课程夯实学生文化底蕴与艺术基础;在此之上,以“第一课堂延伸”为路径,依托豫剧团专业演员驻校指导,将课堂知识转化为实践排练,带领学生从“台下观众”沉浸式转变为“台上传承者”。

这种“教-学-演”一体化的育人模式,不仅让戏曲传承从课本走向实践,更实现了从“课堂教学”到“舞台呈现”的完整闭环:学生们在第一课堂中理解戏曲文化的内涵,在延伸实践中感受“唱念做打”的韵味,在与艺术家的近距离交流中体悟“戏比天大”的匠心,最终以《秦豫情》演出为契机,完成从“学习者”到“传播者”的蜕变。

演出虽落幕,精神永流传。豫剧《秦豫情》在西京学院的两场演出,以艺术为桥连接历史与当下,用故事为媒传递奋斗与包容,不仅为校园文化注入新活力,更让师生在感动中读懂“中国精神”的厚重。未来,西京学院将持续推进高雅艺术进校园活动,让更多经典作品走进校园,以文化人、以美育人,为师生搭建感悟艺术、传承精神的成长平台。